長勝寺は、武家一族の墓寺として誕生しのち、大名家の菩提寺、僧録所、修行道場としての役割を担い、明治大正期の静寂を乗り越え、大戦後広く一般檀信徒を迎えました。

2代続けた予約無しのご案内をやめ、現在、弘前城下という巨大な公園の一角として一部無料開放しております。

以下ホームページ内にて、大まかにご説明して参ります。

皆様との善きご縁をつなぐ一助になるものと願っております。

ごゆっくりどうぞ。

長勝寺四十三世 須藤龍哉 合掌

長勝寺は、武家一族の墓寺として誕生しのち、大名家の菩提寺、僧録所、修行道場としての役割を担い、明治大正期の静寂を乗り越え、大戦後広く一般檀信徒を迎えました。

2代続けた予約無しのご案内をやめ、現在、弘前城下という巨大な公園の一角として一部無料開放しております。

以下ホームページ内にて、大まかにご説明して参ります。

皆様との善きご縁をつなぐ一助になるものと願っております。

ごゆっくりどうぞ。

長勝寺四十三世 須藤龍哉 合掌長勝寺は1528(享禄元)年、弘前藩の藩主を務めた津軽家の祖大浦盛信が父光信の菩提を弔うため、当時居城があった種里(現青森県西津軽郡鰺ヶ沢町)に建立したことに始まります。

その後、寺は、大浦(現青森県弘前市五代、旧中津軽郡岩木町)を経て堀越(現青森県弘前市堀越)へと、津軽氏の本拠地の移転とともに移り、1611(慶長16)年、弘前藩2代藩主津軽信枚が弘前に居城を移すとともに現在地に移った、と伝えられています。

津軽家の菩提寺として、禅林街33カ寺の中でも特別な寺として位置づけられており、歴代多くの藩主らが寺の境内に建立された霊廟で眠っています。

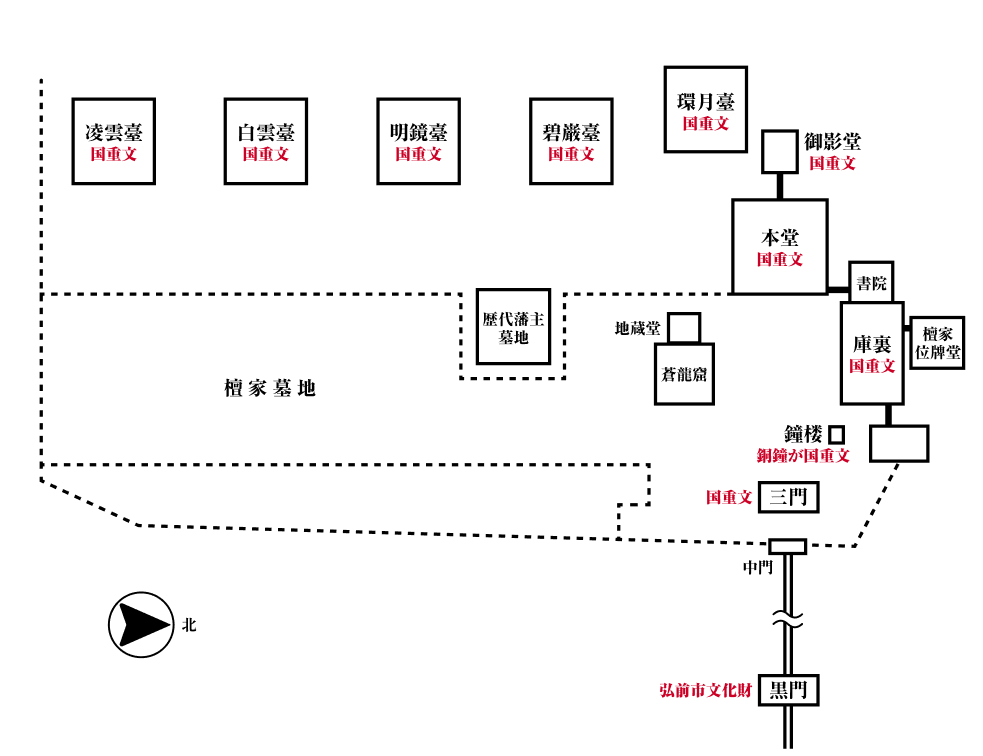

長勝寺境内には以下の通り国の重要文化財があります。・本堂 ・庫裏 ・三門 ・御影堂 ・津軽家霊屋(環月臺、碧巌臺、明鏡臺、白雲臺、凌雲臺)・銅鐘

弘前城の南に位置する禅林街は、弘前藩2代藩主津軽信枚が1615(元和元)年、領内の曹洞宗寺院33寺を集めて構築した寺院街。弘前城を防衛するための前線基地のような軍事的性格を持つもので、現在も残る土塁を含め長勝寺構(ちょうしょうじがまえ)と呼ばれ1952(昭和27)年、国の史跡に指定されています。江戸時代初期の、同一宗派33もの寺による寺院街建設は、全国でも例がない、といわれています。

この一直線の禅林街の一番奥、突き当りに位置しているのが長勝寺です。

| 西暦(和暦) | 長勝寺に関する出来事 | 西暦(和暦) | 弘前藩に関する出来事 |

|---|---|---|---|

| 1306(嘉元4)年 | 長勝寺の銅鐘に刻まれた銘(銅鐘鋳造年) | ||

| 1491(延徳3)年 | 大浦光信(南部光信)が久慈(岩手県久慈市)から津軽地方に入り、種里(現西津軽郡鰺ヶ沢町)に種里城を築く | ||

| 1502(文亀2)年 | 大浦光信が弘前市五代に大浦城を築く。(大浦城台所はのちに長勝寺の庫裏として移転利用、と伝えられる) | ||

| 1526(大永6)年 | 津軽氏の先祖大浦光信逝去 | ||

| 1528(享禄元)年 | 大浦光信の菩提を弔うためその子盛信が、当時居城のあった種里(現西津軽郡鰺ヶ沢町)に長勝寺を建立。 1514(永正14)年とする説もあり。その後、種里から大浦(現弘前市五代)に移る | ||

| 1550(天文19)年 | のちの弘前藩初代藩主津軽為信誕生 | ||

| 1567(永禄10)年 | 為信、大浦為則の養子となり、大浦氏を継いで大浦城主となる | ||

| 1590(天正18)年 | 大浦為信が豊臣政権から領地高3万石安堵される。為信、姓を大浦から津軽に改める | ||

| 1594(文禄3)年 | 津軽為信、大浦城から堀越城に移る | ||

| 1592〜1596 (文禄年間) | 長勝寺が大浦から堀越(現弘前市堀越)に移る | ||

| 1603(慶長8)年 | 津軽為信が三尊仏(現長勝寺蒼龍窟内)を岩木山百沢寺大堂の本尊として祭る(伝承) | ||

| 1606(慶長11)年 | 津軽為信が自身の木造をつくらせる(伝承) | ||

| 1607(慶長12)年 | 年初代津軽為信が逝去。信枚が2代藩主となる | ||

| 1610(慶長15)年 | 2代藩主信枚が高岡に高岡城の築城始める | ||

| 1611(慶長16)年 | 城が堀越から高岡(弘前)に移るとともに、長勝寺も現在地に移り、本堂を建立、庫裏を移築する(庫裏建立は「1629(寛永6)年以前」とする記述も) | 1611(慶長16)年 | 高岡城ほぼ完成。藩主は居城を堀越から弘前に移す |

| 1615(元和元)年 | 茂森山を削り、長勝寺構が構築され、領内の寺が移転してくる | ||

| 1627(寛永4)年 | 高岡城天守(5層)が落雷で焼失 | ||

| 1628(寛永5)年 | 初代津軽為信正室(戒名仙桃院)が逝去したため、霊屋 環月臺建立 | 1628(寛永5)年 | 高岡を弘前と改称する |

| 1629(寛永6)年 | 初代津軽為信の20回忌を長勝寺で執り行う(23回忌との記述もあり)。長勝寺三門と回廊を建立 | ||

| 1629ごろ (寛永6ごろ) | 御影堂建立 | ||

| 1629〜1708 (寛永6〜宝永5)年 | 第1次改造(御影堂、三門、回廊建立に伴う改造) | ||

| 1631(寛永8)年 | 2代津軽信枚(戒名高源院)の霊屋 碧巌臺建立 | 1631(寛永8)年 | 2代津軽信枚(戒名高源院)が逝去。信義が3代藩主となる |

| 1638(寛永15)年 | 2代津軽信枚正室(戒名葉縦院)が逝去したため、霊屋 明鏡臺建立。長勝寺の現蒼龍窟の逗子が旧百沢寺大堂(現岩木山神社拝殿)に建立 | ||

| 1649(慶安2)年 | 寺町で大火。寺を南溜池(現南とうグラウンド)に移転し翌年、新寺町ができる | ||

| 1655(明暦元)年 | 3代津軽信義(戒名桂光院)が逝去 | ||

| 1656(明暦2)年 | 3代津軽信義(戒名桂光院)の霊屋 白雲臺建立 | 1656(明暦2)年 | 津軽信政が4代藩主となる |

| 1661(寛文元)年 | 位牌堂を建立 | ||

| 1672(寛文12)年 | 初代津軽為信正室(戒名仙桃院)の霊屋 環月臺再建 | ||

| 1673(延宝元)年 | 仏具蔵を建立 | ||

| 1675(延宝3)年 | 弘前藩庁日記の本格的記録が始まる | ||

| 1677(延宝5)年 | 尾太鉱山が本格稼働開始 | ||

| 1678(延宝6)年 | 三門に羅漢像を設置 | ||

| 1681(天和元)年 | 位牌堂への渡り廊下建立 | ||

| 1687(貞享4)年 | 現在地における黒門が、「長勝寺耕春院惣構」の図に見られる | ||

| 1695(元禄8)年 | 元禄大飢饉。津軽藩の餓死者3万人余 | ||

| 1708(宝永5)年 | 本堂に玄関を設ける(平成の改修工事で撤去)。畳替え(畳を敷いたのは寛文年間=1661〜1673年) | ||

| 1710(宝永7)年 | 4代津軽信政が逝去。信寿が5代藩主になる | ||

| 1718〜1720 (享保3〜享保5)年 | 第2次改造(祖師堂の整備) | ||

| 1720〜1778 (享保5〜安永7)年 | 第3次改造(御霊屋、書院建立に伴う改造) | ||

| 1725(享保10)年 | 長勝寺で大浦光信200回忌を執り行う | ||

| 1730〜1805ごろ (享保〜文化) | 書院建立 | ||

| 1731(享保16)年 | 5代津軽信寿が隠居。信著が6代藩主になる | ||

| 1744(延享元)年 | 6代津軽信著(戒名顕休院)が逝去。長勝寺に埋葬されたが、報恩寺に改葬。信寧が7代藩主となる | ||

| 1753(宝暦3)年 | 6代津軽信著(戒名顕休院)の御霊屋 凌雲䑓建立 | ||

| 1765(明和2)年 | 蒼龍窟(旧座禅堂)建立 | ||

| 1766(明和3)年 | 津軽領内最大の地震(明和大地震)で三門大破。位牌堂、御霊屋など破損 | ||

| 1783〜1784(天明4)年 | 天明大飢饉。弘前藩の餓死者8万人 | ||

| 1784(天明4)年 | 7代津軽信寧が逝去。信明が8代藩主になる | ||

| 1791(寛政3)年 | 8代津軽信明が逝去、黒石津軽家から寧親が入り、9代藩主になる | ||

| 1794(寛政6)年 | 庫裏を建て直す | ||

| 1805〜1826 (文化2〜9)年 | 第4次改造(津軽為信200回忌に伴う改造) | ||

| 1805(文化2)年 | 津軽為信200回忌。御影堂の移転大改修。本堂の大改造。本堂の屋根を柿葺から茅葺に変更する(経費節減のため)。同年、屋根を銅板葺にしたとの記述もあり。位牌堂を再建 | ||

| 1809(文化6)年 | 長勝寺三門に花頭窓を設け、仁王像を入れる | 1809(文化6)年 | 黒石藩誕生 |

| 1811(文化8)年 | 弘前城の現天守閣が完成 | ||

| 1820(文政3)年 | 9代津軽寧親が隠居。信順が10代藩主になる | ||

| 1825(文政8)年 | 大浦光信300回忌を執り行う | ||

| 1832〜1838 (天保3〜9)年 | 天保大飢饉(天保5年を除く) | ||

| 1839(天保10)年 | 10代津軽信順が隠居。順承が11代藩主になる | ||

| 1856(安政3)年 | 津軽為信250回忌を執り行う | ||

| 1859(安政6)年 | 11代津軽順承が隠居。承昭が第12代藩主になる | ||

| 1868(明治元)年 | 維新政府が神仏分離令を発令する | ||

| 1871(明治4)年 | 9月4日、弘前藩を廃止し弘前県が成立。9月23日、弘前県を青森県に改称、県庁が青森へ移転 | ||

| 1873(明治6)年 | 旧百沢寺大堂(現岩木山神社拝殿)の厨子を長勝寺境内にある蒼龍窟の厨子堂に移安 | ||

| (明治中期) | 庫裏の大規模改修 | ||

| (明治末期) | 第5次改造(津軽為信300回忌による整備)本堂屋根を茅葺から柿葺に戻す | ||

| 1906(明治39)年 | 津軽為信300年回忌を執り行う | ||

| 1930(昭和5)年 | 庫裏の大規模改修 | ||

| 1931〜1956 (昭和6〜31)年 | 第6次改造(藩主以外の檀家を募集開始による整備) | ||

| 1931(昭和6)年 | 本堂屋根に銅板をかぶせる | ||

| 1936(昭和11)年 | 三門が国の重要文化財建造物に指定 | ||

| 1941(昭和16)年 | 銅鐘が国の重要文化財工芸品に指定 | ||

| 1945ごろ (昭和20ごろ) | 延焼防止の目的で回廊を撤去(昭和16年ごろという記述もあり) | ||

| 1945ごろ (昭和20ごろ) | 庫裏の土間を掘って防空壕を設置 | ||

| 1946(昭和21)年 | 長勝寺本堂に太平中学校開設 | ||

| 1948(昭和23)年 | 長勝寺内に開設した太平中学校が太平高等学校に校名を改める。普通科と仏教科 | ||

| 1952(昭和27)年 | 弘前城跡、長勝寺構(禅林街)、新寺町構が国指定史跡に指定 | 1952(昭和27)年 | 弘前城跡、長勝寺構(禅林街)、新寺町構が国指定史跡に指定 |

| 1953(昭和28)年 | 三門を解体修理 | ||

| 1954(昭和29)年 | 報恩寺にあった津軽家歴代藩主らの墓を長勝寺に改葬する | ||

| 1956(昭和31)年 | 津軽為信350年祭 | ||

| 1957(昭和32)年 | 薬師如来三門本尊、御影堂の津軽為信木像、蒼龍窟の三尊仏と逗子堂が青森県重宝に指定 | ||

| 1968(昭和43)年 | 長勝寺境内の太平高等学校が廃校 | ||

| 1983以降 (昭和58以降) | 第7次改造。日本海中部沖地震で被害を受け、本堂の基礎を鉄筋コンクリート造りに | ||

| 1985(昭和60)年 | 堀越城跡が国指定史跡に指定 | ||

| 1986(昭和61)年 | 御影堂、及び津軽家霊屋の環月臺、碧巌臺、明鏡臺、白雲臺、凌雲臺が国の重要文化財建造物に指定 | ||

| 1992(平成4)年 | 本堂と庫裏が青森県重宝に指定 | ||

| 1993(平成5)年 | 本堂と庫裏が国の重要文化財建造物に指定 | ||

| 2002(平成14)年 | 津軽氏の先祖大浦光信(南部光信)が入部した種里城跡(青森県西津軽郡鰺ヶ沢町)が国指定史跡に指定 | ||

| 2003(平成15)年 | 檀家位牌堂建設 | ||

| 2004〜2006 (平成16〜18)年 | 御影堂の修理工事 | ||

| 2006(平成18)年 | 地蔵堂を移動 | ||

| 2006・2008 (平成18〜20)年 | 境内を発掘調査 | ||

| 2006〜2008 (平成18〜20)年 | 本堂の半解体修理工事 | ||

| 2009〜2012 (平成21〜24)年 | 庫裏の半解体修理工事 | ||

| 2011(平成23)年 | 弘前城築城400年祭 | ||

| 2014(平成26)年 | 弘前城本丸石垣修復工事に着手 | ||

| 2015(平成27)年 | 弘前城本丸石垣修復工事のため、天守閣を移動させる | ||

| 2025(令和7)年 | 長勝寺所有の①三幅一対の絵画「絹本著色津軽為信・信枚・信義像」②紙本著色仙桃院像③絹本著色満天姫像④紙本著色津軽信著像-の4点が弘前市有形文化財に指定 |

長勝寺は津軽家の菩提寺として長い歴史を持っており、歴代多くの藩主らが寺の境内に建立された霊廟で眠っています。また、寺の境内には国の重要文化財、青森県重宝など多数あります。ここでは、国の重要文化財、青森県重宝を中心に“寺のお宝”を紹介します。

寛永6(1629)年に弘前藩2代藩主信枚によって建立された三間一戸の楼門で、屋根は入母屋造とち葺としている。高さが16.2mもある壮大なものである。下層の花頭窓の漆塗り部分のほかは素木造であり、これがかえって雄渾さを感じさせている。

数回の修理を受けていたが、文化6(1809)年に大修理が行われ、花頭窓のほかに仁王像を置くなどして、形式上の変更がなされたものであることが確認されている。

上層の軒は二軒繁垂木であり、これを支える組物は腰組と同様の禅宗様三手先の詰組とし、上層の縁には高欄が回り、逆蓮柱の親柱が立っているなど、禅宗様の手法を基本としているようである。また、岩木山神社の楼門と同じように、すべての柱について、下から上までの通し柱とする特殊な構造を示しているが、江戸時代前期の重要な建築遺構の一つである。

(この記事は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

寛永6(1629)年建立の長勝寺三門楼上に羅漢像とともに安置されている、寄木造り箱仕上げの等身如来立像。寺伝では寛永5年に京都から移したとするが、おそらく そのころ京都で制作されたものであろう。右手は施無畏印につり、左手を欠失していたが、近年薬壷を持たない左手が発見されたために、これまでの薬師如来の名称から 阿弥陀如来と呼ぶべきとされている。しかしこうした禅宗寺院の三門楼上にふさわしい像を求めたとするならば、釈迦如来である可能性が強い。

(この記事は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

寛永6(1629)年建立の長勝寺三門楼上(2階)に8体の羅漢像が安置されている。薬師如来三門本尊を中央にして、如来の右側に4体、左側に4体。なかなかユーモラスな表情をしている羅漢像だ。羅漢像が長勝寺三門楼上に設置されたのは1678(延宝6)年とされる。

寛永6(1629)年の建立以来、長勝寺三門は数回の修理を受けたが、文化6(1809)年には大修理が行われ、花頭窓のほかに左右一対の仁王像が置かれた。仁王像の裏には「文化6(1809)年」の銘板がはめ込まれている。銘板には「京都室町住 三十一世法眼七條左京康朝作」と刻まれている。

京都仏師の中でも、運慶の系譜を引く七条左京家が頂点に位置する。康朝(1759~1818年)は七条左京棟梁家の31代。比叡山諸像の修復のほか、寛政9(1797)年に秋田・天徳寺の仁王像、文化6(1809)年に長勝寺の仁王像、文化14(1817)年には山形・龍泉寺十六羅漢像などを制作している。

本堂は規模が大きく、側廻りには3本溝の窓を配しており、船肘木で一軒の垂木を受けているが、当初は、庫裏と同様の茅葺きであったようである。内部では、以前は土縁であったといい、中央に両折戸をつって欄間を設け、間仕切りは1間ごとに柱が立ち、2本溝の仕切りを置くが、鴨居には付樋端が打たれている。仏間は板敷きとなり、来迎柱を立てるが、当初は背面壁に祭壇が取り付けられていた痕跡もみられる。

曹洞宗の本堂建築としては、典型的な構成を示し全国的にも最古に属するものである。

(この記事は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

庫裏は、大浦城の台所として建てられたものを、ここに移したものと伝えているが、柱の太さや風触の度合いや痕跡の調査などからすると、古い柱材などを使用しながら、この場所で新たに建築されたものとみることができそうである。

(上記は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

庫裏の半解体修理工事が2009~2012(平成21~24)年に行われ、この工事中に杉材の木製銘板(長さ82.4cm、幅16.4cm、厚さ1.5cm)が発見された。それにより、庫裏が1794(寛政6)年に建て直されたことが判明した。

弘前藩初代為信の木彫を安置するために造られた堂で、寛永6(1629)年の為信の二十三回忌法要に合わせて2代藩主信枚が建造したものと考えられ、文化2(1805)年に大規模な修理が行われている。三間四方で宝形造銅板葺の屋根を載せている。

御影堂は、三門と同じ寛永6(1629)年の創建と伝えられているが、後の文化2(1805)年には、その位置を本堂の中心部の真後ろに移し、さらに、その正面を南から東へ変えるという大改造がなされ、全面的な彩色工事もなされた。御影堂は、その南に連なって配された「津軽家霊屋」と一体となり、藩の先祖たちを祀るためのものとして、重要であった。

内部の厨子は1間の建築型厨子で、入母屋造木瓦葺の屋根を載せており、二軒繁垂木を禅宗様三手先詰組の組物で受けている。漆塗りの極彩色であり、各部に金箔や金泥が多用されていて、実に華麗な造作が施されている。

(この記事は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

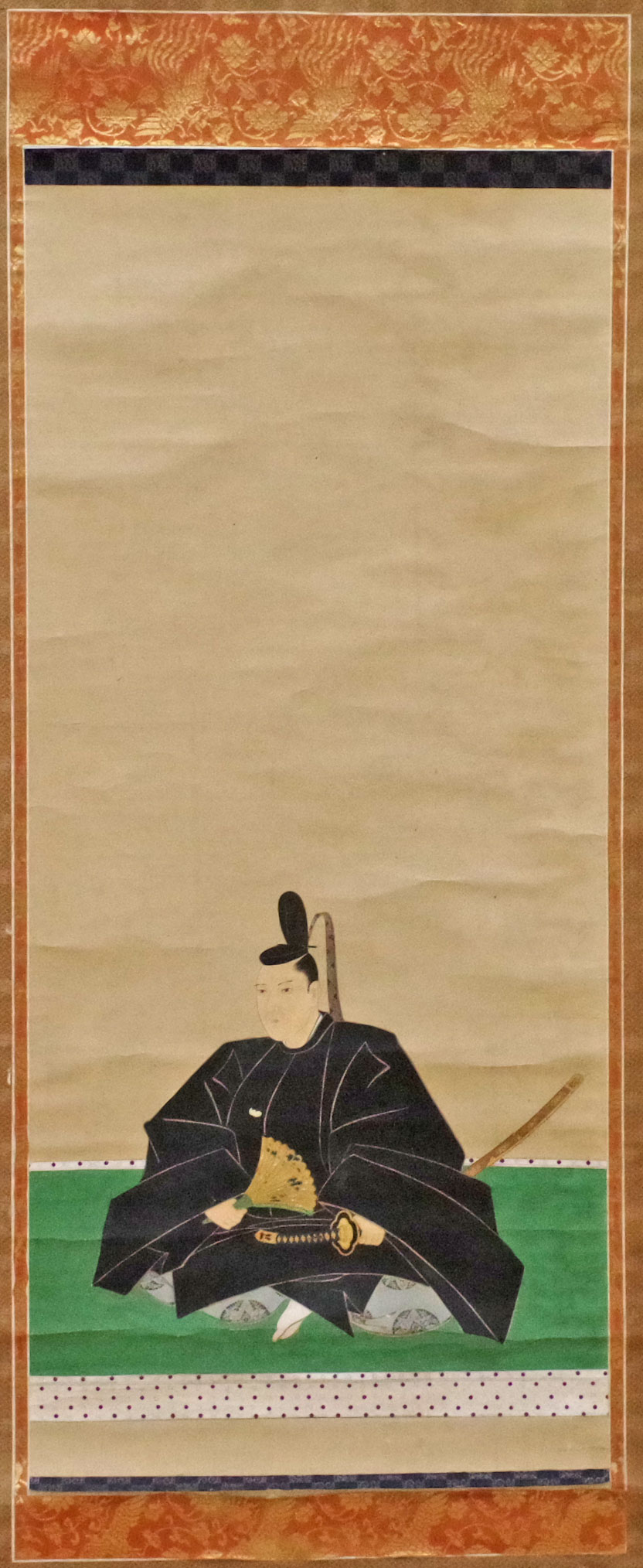

慶長11(1606)年、津軽為信が上京中自ら都の仏師に造らせたものとする伝承がある。桃山時代には絵画を中心に肖像の制作が頻繁で、ことに戦国大名やその夫人の死没直後に追善のため遺像として制作されることが多かった。為信も在京中の慶長12(1607)年に亡くなっていることから、本像の制作事情もいろいろ推測される。

木造彩色で衣冠束帯に正した姿は定型的表現のうらみはあるものの絵画の為信像と共通する風貌を伝えている。

なお、本像を納める厨子は、寛永6(1629)年に2代信枚が造らせたもので、漆塗に極彩色の華やかな装飾がいかにも藩祖像にふさわしい。

(この記事は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

長勝寺境内に、弘前藩歴代の藩主やその奥方の霊屋が、初代為信の御影堂より南へほぼ一直線に5棟並んで建っている。

建築年代の古い順にみると、環月臺は初代為信室の霊屋で、初め寛永5(1628)年に建立されたが寛文12(1672)年に再建されている。碧巌臺は2代藩主信枚の霊屋で寛永8(1631)年に、明鏡臺は2代信枚室のもので寛永15(1638)年に建立されたものである。

白雲臺は3代藩主信義の霊屋で明暦2(1656)年に、凌雲臺は6代藩主信著のもので宝暦3(1753)年に建立されている。

5棟とも素木造で、正面1間・側面2間・背面2間で、入母屋造の妻入として柿葺の屋根である。

内部は板床で天井は鏡天井とし、周囲の壁には板卒塔婆を巡らし、中央に石造無縫塔を安置している。その天井に白雲臺では「天人」が、他の4棟には「龍」が極彩色で描かれている。

5棟とも霊屋の前面に門を構え、そこから玉垣を回してそれぞれが独立した形で建ち並んでいる。ともに同様の規模でありながら、細部の様式がそれぞれに異なり、その時代的変化をみることができるのも興味深い。

(この記事は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

津軽家霊屋の向かいに、五輪塔が集められている個所がある。ここには4代藩主津軽信政、5代藩主津軽信寿、津軽信寿の嫡男津軽信興、7代藩主津軽信寧、8代藩主津軽信明、9代藩主津軽寧親、10代藩主津軽信順、11代藩主津軽順承、津軽順承の婿養子津軽承祜が葬られている。

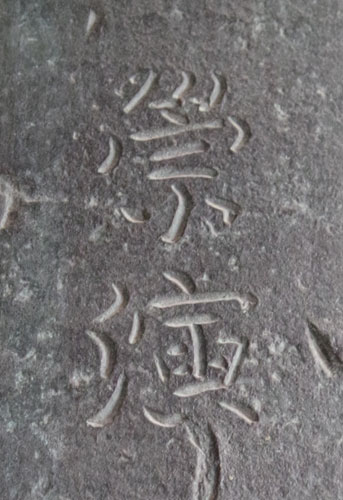

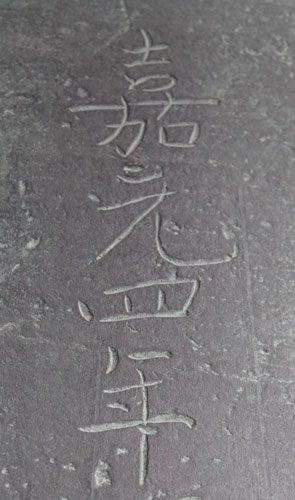

この鐘は、元藤崎満蔵寺(弘前市西茂森町万蔵寺の前身、元臨済宗)の鐘であったものを、慶長の頃弘前藩の命により長勝寺構に移し、曹洞宗に改め、親寺の長勝寺に釣ったものである。

銘にある崇演は北条貞時の法名で、寄附した人達は当時の豪族達であろう。そのなかの源光氏は弘前市中別所の板碑にある銘と同じである。板碑は正応元(1288)年、鐘は嘉元4(1306)年で18年の隔たりがあるだけであるから同一人でこの辺(元高杉郷)の領主であった。

藤崎付近には北条氏の領地があり、銘文中の安倍季盛は当時の藤崎城主とみられる。

(この記事は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

三尊仏は、津軽為信が慶長8(1603)年に岩木山百沢寺大堂の本尊として祭ったものと伝えられ、三体とも寄木造り、胡粉箔仕上げの桃山時代の作とみられる。

厨子堂は岩木山百沢寺大堂の内陣に置かれていた建築型厨子であり、寛永15(1638)年ころに造営された。大型の1間厨子で、入母屋造の木瓦葺である。いたるところに龍や松の彫刻を彫り、漆を塗り、金箔を押し、極彩色の文様を描いており、現在は「華御堂」と呼ばれている。

豪華華麗ではあるが、落ちついた配色で、見る者を感動させるものがあり、江戸時代初期の特徴をよく示している秀作である。

明治初期に長勝寺境内の蒼龍窟に移されたものである。

(この記事は、許可を得て、青森県庁のホームページから転載しました)

津軽為信は1603(慶長8)年、三尊仏を岩木山百沢寺大堂(現岩木山神社)の本尊として奉った、と伝えられている。さらに二代津軽信枚は、百沢寺に五百羅漢を寄進した。明治時代初期、神仏分離令により、五百羅漢は三尊仏や十六羅漢とともに、百沢寺から現在の長勝寺蒼龍窟内に移動安置された。五百羅漢は、三尊仏と逗子の左右に約100体が、さらに棚の上に十六羅漢が安置されている。五百羅漢、十六羅漢とも表情や仕草はみんな違っており魅力的。ユーモラスなものもあり、見ていて飽きない。

いわゆる悟りをひらくことを「阿羅漢(あらかん)の境地に至る」などと表現する。 釈迦の死後、まもなく第一結集が開かれた。阿羅漢に達した約500名の比丘たちが集まり教えの編集会議が開かれたのである。 このエピソードより後年「五百羅漢を奉る信仰」となった。

黒門は外枡形、土居、濠跡及び曹洞宗寺院群とともに史跡弘前城跡長勝寺構を構成する重要な遺構の一つであり長勝寺三門杉並木等とあいまって西茂森禅林街の歴史的好環境をつくりだしている。

現位置における記録上の所見は貞享4(1687)年作成「長勝寺耕春院惣構」に図に見られ、それは長勝寺境内入口を示す総門(表門)としての機能を有していたものである。

なおこの門が城郭建築にみられる高麗門形式となっているのは長勝寺一帯が弘前城の出城として性格付けられていたことによるものであろう。本城(現在の弘前公園)にない高麗門形式が出城としても長勝寺構に現存することは誠に興味深いことであるが建造当初からの形式によったかどうかは定かでない。

(この記事は、黒門前の説明板から書き写しました)

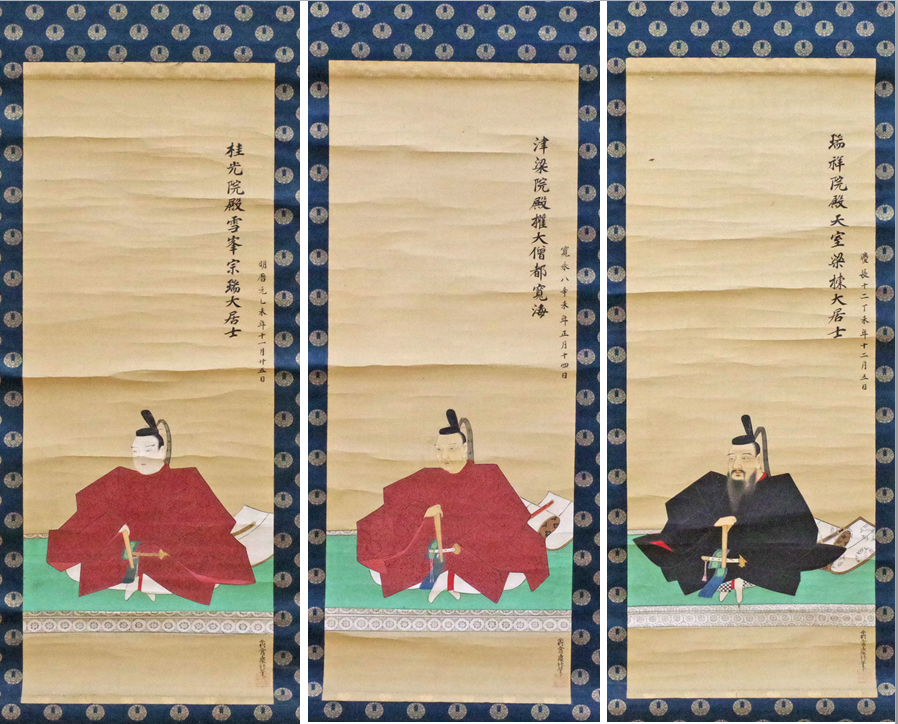

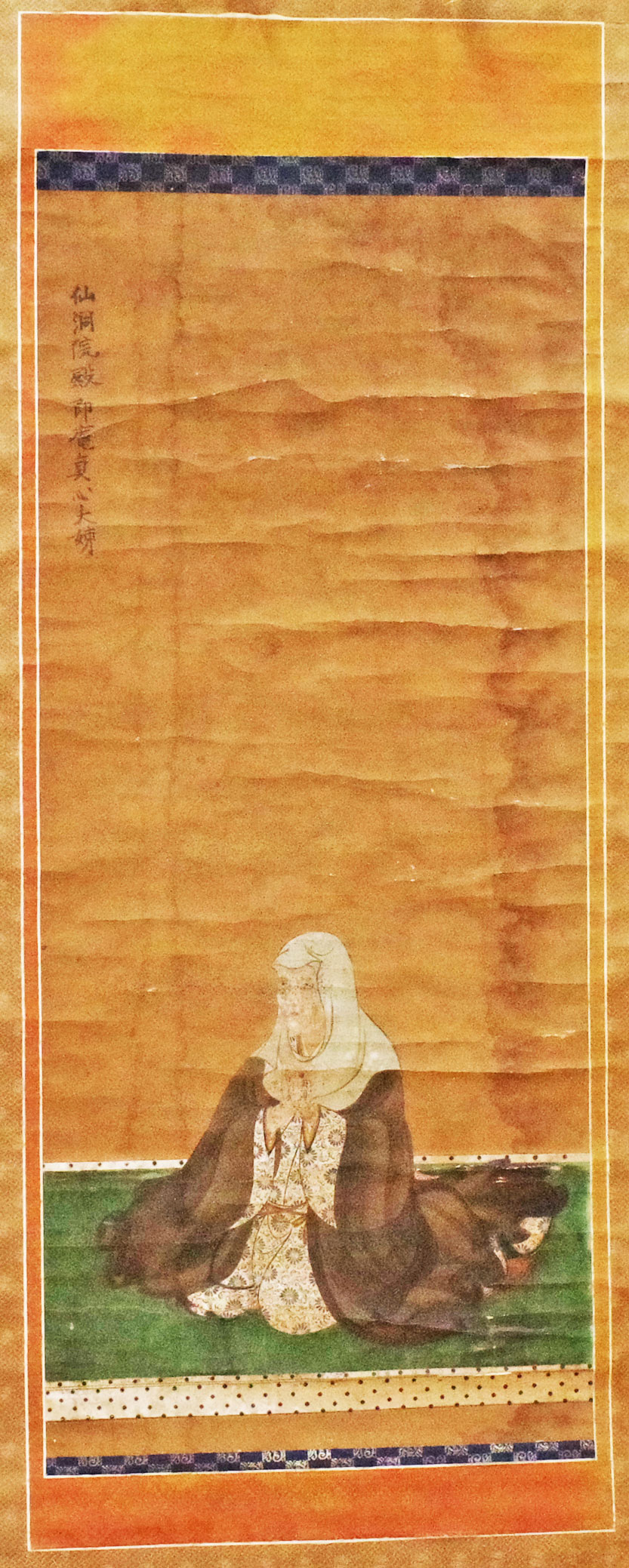

長勝寺が所有する、絵画4点が2025年12月18日、弘前市教育委員会により、弘前市有形文化財に指定された。いずれも江戸時代、狩野派の絵師が描いた。

指定されたのは、①三幅一対の絵画「絹本著色津軽為信・信枚・信義像」②紙本著色仙桃院像③絹本著色満天姫像④紙本著色津軽信著像。津軽為信は初代弘前藩藩主、信枚は2代、信義は3代藩主。仙桃院は為信の正室。満天姫は信枚の正室。また信著は6代藩主。

「絹本著色」は絹の布地、「紙本著色」は紙に描かれたもので、大きさは縦76~118cm、横33~64cm。それぞれの命日に祀られてきたと考えられる。

文化財に指定された4点のうち、最も古いものは満天姫像で、江戸時代初期の作とされ、生前に描かれた可能性がある。

長勝寺は津軽家と関係の方々、そして多くの檀信徒様方にて護持しているお寺です。御朱印など観光対応は喜んで致しますが、参拝や観光の方々をことさらに「お客様」扱い致しません事を何卒ご了承下さいませ。「ご参拝の皆様」を歓迎申し上げます。

入館料は頂きません。中門、そして三門をくぐりますと正面に玄関の無い本堂、右手に茅葺きの庫裡、左手に蒼龍窟が、左手奥には黒塀の向こうに霊屋が見えます。庫裡に入ると受付があり御朱印等承ります。そこから左手に土間づたいに土足で本堂まで参拝出来ます。庫裡と蒼龍窟は午前9時から午後4時まで開けています。

通常のご参拝はここまでとなりますが、さらに靴を脱いで本堂、御影堂、または霊屋までご参拝(案内付きとなります)されたい方は事前予約が必要となります。お申し込みは、弘前観光コンベンション協会(電話0172-35-3131)へ。

常時、檀信徒の募集を致しております。

ご希望の方はお気軽にご連絡下さいませ。

その際に、ご希望お伺い、また詳細をご説明申し上げます。

長勝寺 電話 0172-32-0813

長勝寺の植物相は、非常に興味深いものがあります。檀家墓地など公開されている区域は、帰化植物など市街地によく生えている植物が多く見られます。一方、公開されていない区域には、里山や低山地で見られる植物が多く生えています。非公開区域は、弘前藩主らの御霊屋などがあることから、土砂の移動はあまりなく、江戸時代からの植生を今に残している可能性がある、と考えます。悠久のときを超えて江戸時代と同じような野草が生えているとすれば、なんとロマンに満ちあふれていることでしょうか。

野草の写真撮影と野草の解説文は、長勝寺檀家の村上義千代が担当しました。

長勝寺に向って右手を見ますと禅林広場があり、その奥に高さ約26mの忠霊塔が建ってます。塔の管理母体は宗教法人弘前仏舎利塔で、宗教法人長勝寺とは別の法人ですが、縁あって長勝寺住職の須藤龍哉が代表を務めています。

忠霊塔は、戦争で亡くなられた青森県人らを悼むため、当時の弘前市長を会長とする「弘前忠霊顕彰会」が中心となって昭和16年7月に着工し、昭和20年11月に完成。戦没者計2049名の骨壷が納められました。

しかし、進駐軍GHQの指導があり、公的な法要が出来ない状況になりました。このため昭和23年、仏舎利(お釈迦様の遺骨)を迎え、のちに宗教法人「弘前仏舎利塔」が発足。昭和31年には三蔵法師の遺骨もお迎えし現在に至っています。

これまでの長い年月、紆余曲折がありましたが、令和5年7月23日新たに「弘前忠霊塔を守る会」(会長・長勝寺住職須藤龍哉)を設立し、この忠霊塔を永続的に慰霊護持しよう、と日々努めております。

「弘前忠霊塔を守る会」の事務所を長勝寺に置き、お問い合わせ、ご寄付、ご入会を広く受け付けております。

連絡先は、 〒036-8273 青森県弘前市西茂森1-23-8 長勝寺内。電話 0172-32-0813